AI双刃剑:数据交易竞速下的隐忧

|

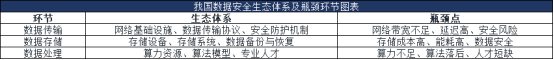

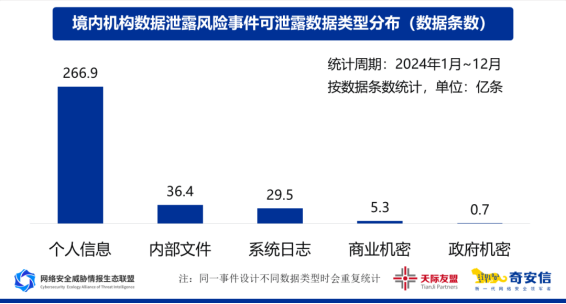

数字经济的蓬勃发展,正以前所未有的速度重塑着全球经济格局。数据,成了数字经济时代的“赛博石油”,作为数字经济的核心生产要素,其价值愈发显现。为激活数据要素潜能,全国各地正积极推进数据交易所的建立,推动数据资源从“供得出”向“流得动”迈进。然而,AI(人工智能)技术的不当利用,如同悬在头顶的达摩克利斯之剑,为网络安全带来严峻挑战,如何保障数据交易各环节的安全成为亟待解决的问题。  个人隐私安全成AI技术滥用重灾区。AI技术的本意和初衷是为了服务于民,提高金融服务效率,但却被有心之人钻空子,成为个人隐私泄漏、财产损失的刽子手。315晚会曝光的案例让人细思极恐,个别网络借贷平台的放款人通过注册虚假账号,对多名受害人实施高利贷和暴力催收,“人脸识别”验证系统形同虚设,连去世之人都能通过人脸识别验证,还能用来注册账号,这无疑是对个人信息安全防线的巨大嘲讽,平台难辞其咎,放款人躲在虚假账号背后,难以追责。中投顾问产业研究发布的《未来五年中国人脸识别行业投资前景预测》显示,2023年我国人脸识别市场规模达85亿元,占生物识别市场规模的比重为25%,仅次于指纹识别(50%),安防为国内人脸识别最大下游市场,占比超50%;其次是金融和娱乐行业。AI深入到各行各业,人脸识别技术是否100%安全?答案显而易见。现阶段,显然不能完全依赖AI来为人类的信息安全保驾护航。 不当逐利催生黑色产业链,AI成帮凶。企业在数据获取的道路上飙车竞速,都渴望在对手之前抢占市场先机。315曝光名单中,“精准获客”软件带来的滋扰让许多人共鸣。上游通过“爬虫”技术扫描各平台评论区,强行抓取用户的电话、微信账号等信息,甚至监控和窃取竞争对手的直播数据,如同信息网络的蛀虫,肆意啃噬个人隐私。中游的虚拟运营商向下游的外呼业务公司提供手机“小号”,可以绕过实名认证直接使用,外呼公司再利用人工智能机器人,不分日夜地向用户拨打营销电话,营销不成还可以采集用户的声音,通过AI模拟用户声音,进行电话诈骗,这样一条完整的黑色产业链,让人不胜其烦、防不胜防。而通过产业链拆解,每个环节的制度约束漏洞百出,平台技术防御滞后、法律意识缺位、企业备案监管不利……而“信息骚扰”不能只靠用户的“屏蔽”来应对,要思考如何让企业在竞速中,对个人隐私防线踩下刹车。  AI技术的不当利用更是对国家网络安全的挑衅。据《快快网络2024年DDoS攻击趋势白皮书》显示,2023年全球遭受DDoS(分布式拒绝服务攻击)总攻击次数达1246.61万次,同比增长18.1%,我国遭受DDoS总攻击次数达146万次,占全球11.74%。到2024年上半年,DDoS攻击次数同比增加46%,每次攻击的平均规模和复杂程度也在增加,游戏行业遭受攻击数量占比近半成,科技和金融服务行业也是重灾区。2023年,苹果手机遭遇复杂间谍软件攻击,影响了数百万用户的数据安全。而网络安全的攻击所带来的威胁,不仅仅停留在虚拟世界,2024年9月,黎巴嫩多地接连发生通信设备爆炸,就是个例证,以色列方通过向这些传呼机发送电子信息,引爆设备中提前埋置的炸药,合计造成30多人死亡、约3000人受伤。国家网络安全形势日益严峻,面临着来自外部和内部的双重挑战。 人工智能的初衷,是用来帮助人类提高工作效率,而不能成为人类文明发展的绊脚石,让个人隐私和国家安全成为经济发展的代价。 当前新技术、新场景飞速迭代,信息安全防护的难度也日益加剧。要跳出"先污染后治理"的工业化思维,让法治先行,在数据交易前,就要做好数据基础设施的安全防护,对数据安全性进行评估,确保数据交易符合法律法规和相关标准。这条数字文明的新丝路上,中国需要用“比特”与“法律”织就更坚韧的安全网络,让数据要素的价值穿越风险,流向未来。 (本网记者 林华黎) |